Обязательная маркировка косметики: как перестроить бизнес-процессы и избежать потерь

время публикации: 10:00 17 июля 2025 года

Фото: ESTILAB

Дмитрий Иванов, директор по развитию компании ESTILAB

Одни из первых, кто начал переход комплексно, — косметическая компания ESTILAB. Вместе с директором по развитию Дмитрием Ивановым разбираемся, как подготовиться к маркировке, какие риски она несёт и что получает бизнес на выходе.

Маркировка — это создание цифрового следа товара. Каждая упаковка получает уникальный Data Matrix, который содержит индивидуальный серийный номер, код проверки и идентификатор. Все движения товара — от завода до кассы — фиксируются в системе. Исключения составляют товары на экспорт за пределы ЕАЭС, тестеры, косметика объемом до 5 мл или 5 г, продукция, расфасованная в магазине, а также узкоформатные упаковки, например, косметические карандаши.

Главная цель — прозрачность. Бизнес может отслеживать продукцию по каналам, потребитель — проверять подлинность, а государство — видеть оборот отрасли. Уже сейчас собираются массивы данных, которые в перспективе будут использоваться для глубокой аналитики — динамики продаж и трафика по точкам.

Ритейлеры не принимают смешанные партии: заказ либо весь маркированный, либо нет. Это значит, что каждый заказ приходится делить, оформлять отдельно, дожидаться приёмки, менять статусы карточек. Склады начинают дробиться, сотрудники теряют время.

Ритейлеры не принимают смешанные партии: заказ либо весь маркированный, либо нет. Это значит, что каждый заказ приходится делить, оформлять отдельно, дожидаться приёмки, менять статусы карточек. Склады начинают дробиться, сотрудники теряют время.

Хотя закон допускает постепенный переход по категориям товаров, в ESTILAB решили не допускать хаоса. Вместо создания штата из новых сотрудников под «Честный знак», в компании выбрали автоматизацию: внедрили готовое решение от «Первого Бита», объединив программные продукты Bit.Io и Bit.Mdt с оборудованием. Это позволило встроить маркировку в существующие роли — сотрудники продолжают делать свою работу, а система автоматически обрабатывает коды.

Маркировка — это не только коды, но и новые бизнес-процессы. Например, работа с каталогами: карточки товаров нужно зарегистрировать в GS1 или Национальном каталоге, пройти модерацию, загрузить изображения, описание, характеристики. Из-за несовершенства синхронизации треть карточек ESTILAB пришлось заносить вручную.

До июля 2026 года ЭДО (электронный документооборот) не обязателен. Но в условиях маркировки без него быстро наступает коллапс: приходится вести бумажные УПД, следить за подписанием и пересылкой.

«Стандартный 1С не подходит под наш формат. Мало сотрудников, другая структура ролей. Мы пошли другим путём: доработали 1С под себя», — говорит Иванов.

Модель гибридная: внешний подрядчик и внутренний аналитик. Программистов на постоянной ставке также не нанимали — важнее оказалась аналитическая работа. Аналитик формирует ТЗ, понимает процессы на местах и проверяет результат. Программисты — по аутсорсу.

Если используется несколько видов упаковки, каждый из них требует своего подхода к маркировке. Вот как это сделал ESTILAB:

— Маркировка на коробку. Для продукции в тубах и части флаконов, которые упаковываются в коробки, компания внедрила пролистыватель. Устройство наносит Data Matrix, дату производства, срок годности и серийный номер на разложенные коробки. Пролистыватель занимает почти 2,5 метра в длину, требует доступа со всех сторон, электропитания и подключения к системе учета 1С, откуда поступают задания на печать. В случае брака установка сама автоматически выявляет ошибку.

— Тубы без коробки. Около 5% туб выпускались без вторичной упаковки. Были варианты либо клеить стикер, либо вкладываться в лазерное оборудование. Но лазер — это от трех миллионов, да и на изогнутые крышки код плохо наносится. Поэтому компания решила создать коробки для такой продукции. Это позволило использовать уже существующую систему с пролистывателем и избежать дополнительных затрат.

— Этикетки на флаконы. Небольшую часть продукции во флаконах оставили без вторичной упаковки. Чтобы не вводить отдельную линию маркировки, выбрали типографский способ нанесения — коды Data Matrix печатаются сразу на этикетке. Это решение оказалось оптимальным по себестоимости и позволило не менять привычную конструкцию упаковки.

Для остатков на складе ввели ручную маркировку стикерами. Стикер печатается по индивидуальному коду, наклеивается вручную. Пришлось подобрать специальный клей и ленту — чтобы код не «сгорал» при термоусадке. Это решение помогло сохранить товар на сумму около 10 млн рублей.

Фото: ESTILAB

Чтобы ускорить отгрузку, компания внедрила агрегацию — объединение кодов в один цифровой «паспорт» коробки. При приёмке достаточно просканировать код коробки — пересчитывать флаконы не нужно. Это работает даже при пересборке заказов: на складе внедрена система «Склад 15» от «Клеверенс», которая интегрируется с 1С и позволяет гибко управлять мультикоробами и разагрегацией.

Компания внедрила агрегацию с заделом на будущее: по законодательству, полная поэкземплярная прослеживаемость с использованием агрегатов станет обязательной в 2028 году, однако уже сейчас некоторые партнеры запрашивают передачу таких кодов при поставке. Особенно это актуально в преддверии 2026 года, когда при продаже кассиру придется сканировать Data Matrix, а не штрихкод упаковки.

Читайте также: Цифра диктует условия: почему ритейл увеличивает закупки мобильных принтеров и терминалов сбора данных

По словам Дмитрия Иванова, внедрение маркировки — это инвестиция не только в соответствие закону, но и в устойчивость бизнеса. В результате компания получает:

1. Полную аналитику. Система маркировки дает доступ к детальной аналитике: где и как продается продукция, кто ее покупает, какие каналы работают эффективнее.

Эти данные аккумулирует оператор — ЦРПТ. По словам эксперта, уже есть запрос от Минпромторга на сбор и анализ статистики. В будущем, как только появятся первые массивы данных, ЦРПТ планирует предложить бизнесу доступ.

2. Честную конкуренцию. Маркировка значительно усложняет работу недобросовестных игроков. Те, кто ранее разливал продукцию под чужими брендами или продавал контрафакт, покинут рынок. Это выравнивает правила игры: побеждает тот, кто производит качественный продукт.

3. Пересборку бизнес-процессов. Чтобы внедрить маркировку, компаниям приходится пересматривать работу на всех уровнях: от логистики до модели продаж. Это требует ресурсов, но вместе с тем — дает шанс сделать бизнес прозрачнее, стабильнее и эффективнее.

4. Защиту от подделок. Оптовики больше не рискуют закупить подделку, ритейл — вывести ее на полки, а покупатель может в любой момент проверить товар через приложение.

Кажется, что это дорого и сложно. Но на деле — это способ стать прозрачнее, надёжнее и быстрее конкурентов. И чем раньше начнёшь, тем легче пройдёшь адаптацию.

В 2025 году российский рынок косметики и бытовой химии столкнулся с запуском обязательной маркировки в системе «Честный знак. Сначала — мыло и ПАВ, затем — дезодоранты, шампуни, зубные пасты, декоративная косметика. Под новыми правилами оказались не только крупные фабрики, но и локальные производители, поставщики и даже розничные точки. Предлагаем гид по интеграции для бьюти-производителей.

Дмитрий Иванов, директор по развитию компании ESTILAB

Одни из первых, кто начал переход комплексно, — косметическая компания ESTILAB. Вместе с директором по развитию Дмитрием Ивановым разбираемся, как подготовиться к маркировке, какие риски она несёт и что получает бизнес на выходе.

Что такое маркировка и зачем она нужна

Маркировка — это создание цифрового следа товара. Каждая упаковка получает уникальный Data Matrix, который содержит индивидуальный серийный номер, код проверки и идентификатор. Все движения товара — от завода до кассы — фиксируются в системе. Исключения составляют товары на экспорт за пределы ЕАЭС, тестеры, косметика объемом до 5 мл или 5 г, продукция, расфасованная в магазине, а также узкоформатные упаковки, например, косметические карандаши.

Главная цель — прозрачность. Бизнес может отслеживать продукцию по каналам, потребитель — проверять подлинность, а государство — видеть оборот отрасли. Уже сейчас собираются массивы данных, которые в перспективе будут использоваться для глубокой аналитики — динамики продаж и трафика по точкам.

Почему лучше переходить сразу

Ритейлеры не принимают смешанные партии: заказ либо весь маркированный, либо нет. Это значит, что каждый заказ приходится делить, оформлять отдельно, дожидаться приёмки, менять статусы карточек. Склады начинают дробиться, сотрудники теряют время.

Ритейлеры не принимают смешанные партии: заказ либо весь маркированный, либо нет. Это значит, что каждый заказ приходится делить, оформлять отдельно, дожидаться приёмки, менять статусы карточек. Склады начинают дробиться, сотрудники теряют время.Хотя закон допускает постепенный переход по категориям товаров, в ESTILAB решили не допускать хаоса. Вместо создания штата из новых сотрудников под «Честный знак», в компании выбрали автоматизацию: внедрили готовое решение от «Первого Бита», объединив программные продукты Bit.Io и Bit.Mdt с оборудованием. Это позволило встроить маркировку в существующие роли — сотрудники продолжают делать свою работу, а система автоматически обрабатывает коды.

Маркировка — это не только коды, но и новые бизнес-процессы. Например, работа с каталогами: карточки товаров нужно зарегистрировать в GS1 или Национальном каталоге, пройти модерацию, загрузить изображения, описание, характеристики. Из-за несовершенства синхронизации треть карточек ESTILAB пришлось заносить вручную.

Настройка 1С и ЭДО

До июля 2026 года ЭДО (электронный документооборот) не обязателен. Но в условиях маркировки без него быстро наступает коллапс: приходится вести бумажные УПД, следить за подписанием и пересылкой.

«Стандартный 1С не подходит под наш формат. Мало сотрудников, другая структура ролей. Мы пошли другим путём: доработали 1С под себя», — говорит Иванов.

Модель гибридная: внешний подрядчик и внутренний аналитик. Программистов на постоянной ставке также не нанимали — важнее оказалась аналитическая работа. Аналитик формирует ТЗ, понимает процессы на местах и проверяет результат. Программисты — по аутсорсу.

Как маркируют упаковку

Если используется несколько видов упаковки, каждый из них требует своего подхода к маркировке. Вот как это сделал ESTILAB:

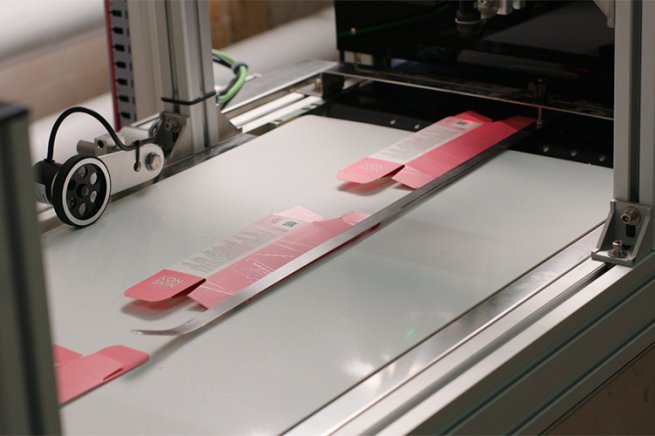

— Маркировка на коробку. Для продукции в тубах и части флаконов, которые упаковываются в коробки, компания внедрила пролистыватель. Устройство наносит Data Matrix, дату производства, срок годности и серийный номер на разложенные коробки. Пролистыватель занимает почти 2,5 метра в длину, требует доступа со всех сторон, электропитания и подключения к системе учета 1С, откуда поступают задания на печать. В случае брака установка сама автоматически выявляет ошибку.

— Тубы без коробки. Около 5% туб выпускались без вторичной упаковки. Были варианты либо клеить стикер, либо вкладываться в лазерное оборудование. Но лазер — это от трех миллионов, да и на изогнутые крышки код плохо наносится. Поэтому компания решила создать коробки для такой продукции. Это позволило использовать уже существующую систему с пролистывателем и избежать дополнительных затрат.

— Этикетки на флаконы. Небольшую часть продукции во флаконах оставили без вторичной упаковки. Чтобы не вводить отдельную линию маркировки, выбрали типографский способ нанесения — коды Data Matrix печатаются сразу на этикетке. Это решение оказалось оптимальным по себестоимости и позволило не менять привычную конструкцию упаковки.

Для остатков на складе ввели ручную маркировку стикерами. Стикер печатается по индивидуальному коду, наклеивается вручную. Пришлось подобрать специальный клей и ленту — чтобы код не «сгорал» при термоусадке. Это решение помогло сохранить товар на сумму около 10 млн рублей.

Фото: ESTILAB

Агрегация и логистика

Чтобы ускорить отгрузку, компания внедрила агрегацию — объединение кодов в один цифровой «паспорт» коробки. При приёмке достаточно просканировать код коробки — пересчитывать флаконы не нужно. Это работает даже при пересборке заказов: на складе внедрена система «Склад 15» от «Клеверенс», которая интегрируется с 1С и позволяет гибко управлять мультикоробами и разагрегацией.

Компания внедрила агрегацию с заделом на будущее: по законодательству, полная поэкземплярная прослеживаемость с использованием агрегатов станет обязательной в 2028 году, однако уже сейчас некоторые партнеры запрашивают передачу таких кодов при поставке. Особенно это актуально в преддверии 2026 года, когда при продаже кассиру придется сканировать Data Matrix, а не штрихкод упаковки.

Читайте также: Цифра диктует условия: почему ритейл увеличивает закупки мобильных принтеров и терминалов сбора данных

Что даёт бизнесу маркировка

По словам Дмитрия Иванова, внедрение маркировки — это инвестиция не только в соответствие закону, но и в устойчивость бизнеса. В результате компания получает:

1. Полную аналитику. Система маркировки дает доступ к детальной аналитике: где и как продается продукция, кто ее покупает, какие каналы работают эффективнее.

Эти данные аккумулирует оператор — ЦРПТ. По словам эксперта, уже есть запрос от Минпромторга на сбор и анализ статистики. В будущем, как только появятся первые массивы данных, ЦРПТ планирует предложить бизнесу доступ.

2. Честную конкуренцию. Маркировка значительно усложняет работу недобросовестных игроков. Те, кто ранее разливал продукцию под чужими брендами или продавал контрафакт, покинут рынок. Это выравнивает правила игры: побеждает тот, кто производит качественный продукт.

3. Пересборку бизнес-процессов. Чтобы внедрить маркировку, компаниям приходится пересматривать работу на всех уровнях: от логистики до модели продаж. Это требует ресурсов, но вместе с тем — дает шанс сделать бизнес прозрачнее, стабильнее и эффективнее.

4. Защиту от подделок. Оптовики больше не рискуют закупить подделку, ритейл — вывести ее на полки, а покупатель может в любой момент проверить товар через приложение.

Кажется, что это дорого и сложно. Но на деле — это способ стать прозрачнее, надёжнее и быстрее конкурентов. И чем раньше начнёшь, тем легче пройдёшь адаптацию.

Дмитрий Иванов,

директор по развитию компании ESTILAB.

Для NEW RETAIL

0

Последние новости

Самое популярное

-

Шокирующие прогнозы и тренды на 2026 год

Шокирующие прогнозы и тренды на 2026 год

-

Логистика на пределе: с какими рисками сталкивались селлеры в 2025 году и что изменится в 2026

Логистика на пределе: с какими рисками сталкивались селлеры в 2025 году и что изменится в 2026

-

Цена как главный драйвер спроса: почему повышение стоимости «вслепую» рушит продажи и обнуляет эффек...

Цена как главный драйвер спроса: почему повышение стоимости «вслепую» рушит продажи и обнуляет эффек...

-

Почему крупный ритейл пропускает среднесрочные тренды: кейс Kinder Joy и «Очень странных дел»

Почему крупный ритейл пропускает среднесрочные тренды: кейс Kinder Joy и «Очень странных дел»

-

Управление стратегиями работы с неликвидами в условиях меняющегося рынка: кейс и первые результаты «...

Управление стратегиями работы с неликвидами в условиях меняющегося рынка: кейс и первые результаты «...